在內蒙古鄂爾多斯的廣袤土地上,一座銀灰色的建筑蘊藏著未來文明的遺跡。這座由鋁材鍛造的巨型裝置,既非科技館亦非藝術館,而是蒙泰集團顛覆傳統的企業展廳——一場由設計師主導的"思想實驗"正在此上演。設計師用五年時間,將工業生產的精密與藝術創作的想象力熔鑄其中,創造出既非傳統展館、亦非科幻裝置的獨特空間。正如他所言:“不做行業的里程碑,只做行業的分水嶺。”這座展廳的誕生,標志著展示行業從“信息傳遞”到“認知重塑”的范式轉變。

解構:當展廳不再是展廳,顛覆傳統的空間哲學

"真正的設計應如暗物質,看不見卻重構時空秩序。"創作哲學在蒙泰展廳得到極致演繹。

傳統企業展廳往往陷入“展板+模型+屏幕”的固化模式,在蒙泰項目中進行了徹底解構。他摒棄了線性的敘事邏輯,轉而構建“現代—過去—未來—現在”的環形主線。

他回避展板與沙盤的羅列陳述,將工業生產線上的精密參數轉化為空間語法:展廳墻面采用全鋁整體組裝,地面鋪裝陽極氧化異形鋁造型,每道接縫誤差控制在0.2毫米內,天花懸吊的幾何模塊實為鋁深加工產品定制。這些設計并非簡單的裝飾,而是蒙泰技術實力的無聲宣言。

這種"去展廳化"設計形成獨特的認知張力:當指尖劃過豐富的金屬折面,觸感傳遞的不僅是材料特性,更是企業對工藝極致的追求。用工程師般的嚴謹構建空間,卻以詩人的狂想解構認知——這或許就是他對"硬科技藝術化"的終極詮釋。

科技與藝術的共生實驗

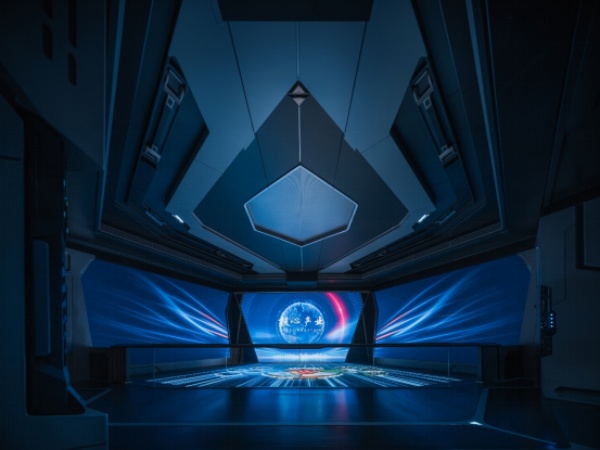

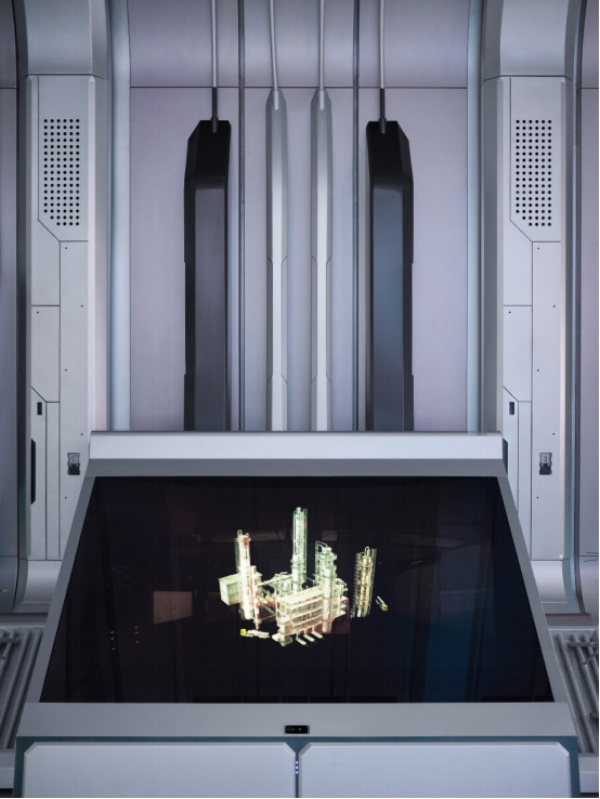

展廳中最具沖擊力的創新,莫過于兩項突破性技術的應用:裸眼3D空氣懸浮成像系統與3D沉浸式CAVE劇場。前者曾存在于科幻電影的想象中,如今在蒙泰展廳化為現實。

與傳統的全息幻影成像不同,裸眼3D空氣懸浮成像系統具有真實的空中成像效果和極強的出屏感,畫面清晰立體,且不受較亮光源的影響,真正實現了“看得到,抓不著”的神奇效果。然而,這項技術的應用并非易事。為了實現理想的成像效果,展廳設計團隊與技術專家進行了十八次的實驗與調整。成像尺寸、技術難度與設備體量之間的平衡成為了一大挑戰,而最終為蒙泰項目定制研發的設備,其尺寸和性能在當時市場上尚無先例。這種對創新的執著追求,不僅體現了蒙泰集團對科技的重視,更展現了展廳設計中對極致體驗的不懈探索。

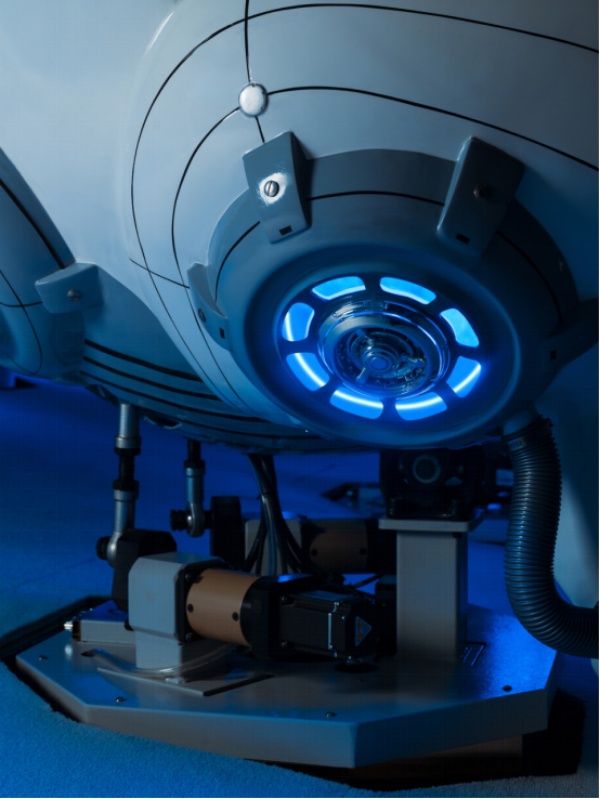

長度22米的CAVE劇場則將沉浸體驗推向極致。三自由度運動座椅采用鋁材框架與液壓驅動系統,當觀眾穿梭于不同場景,座椅的震顫頻率與傾斜角度精確復現。多聲道全景聲場中,40%的聲源采集自真實環境。影片以“探索者”視角展開,從太空電梯工程到未來的電廠、鋁廠,從科技構建的城市風景到暢想中的未來田園,最終抵達高科實驗室的未來圖景。當觀眾的身體隨著鋁液在未來文明中奔涌而震顫時,技術不再是冰冷的參數,而是可感知的宇宙史詩。

硬核技術的極致實踐

展廳的建設過程本身即是對蒙泰技術的實戰檢驗,既保證耐候性又呈現科技質感;將工業生產標準引入空間設計,使展廳成為“不證自明的中試實驗場”。

在技術實現層面,項目團隊歷時三年攻克多項壁壘:為CAVE劇場定制實現主動立體的全包裹沉浸式的視覺盛宴。

在懸浮成像系統中創造可感知的“虛擬觸控”。這些突破不僅展現了蒙泰的科技視野,更重新定義了科技與藝術的融合邊界。

設計者的宇宙觀

設計哲學源于對硬核科技的深度思考。2016年接觸《三體》等科幻作品后,他開始探索科技與設計的深層關聯:“科幻作家用文字構建世界觀,設計師應該用空間引發認知革命”, "科幻作家用文字降維打擊,設計師就該用空間進行升維思考"。在蒙泰展廳中,這種思考轉化為具體實踐,用拓撲學原理思維重構企業歷史,在CAVE劇場中植入克萊因的可循環觀念。最大化的詮釋了蒙泰集團“讓有限資源無限化,讓無限事業綠色化”的核心理念。

行業范式的革新啟示

蒙泰展廳的價值遠超傳統企業展示的范疇。它重構了展廳設計的底層邏輯:從“信息陳列容器”進化為“認知操作系統”,從“技術成果展銷”轉向“科技倫理實驗場”。其影響將會如漣漪般擴散——精密制造商是否會采購展廳同款鋁材;更多當代藝術家是否采用鋁制工藝作為創作媒介;“當技術美學達到臨界價值,產業邊界將出現“新物種”。”

用設計完成了一次時空折疊:過去的技術積淀、現在的產業版圖、未來的科技想象,在四維空間中形成莫比烏斯環。

正如他所言:"我們不是在建造展館,而是在培育會生長的未來。"

這個展廳存在本身,已成為中國制造業向高維躍遷的空間宣言。當觀眾穿過鋁分子云,城市中的金屬表面折射出的不僅是鄂爾多斯的陽光,更是一個企業對技術極限的永恒追問。在這里,科技不再是遙不可及的未來幻象,而是可觸摸、可交互、可沉思的當下現實——這正是硬核美學書寫的未來敘事。這場硬核美學革命證明,當科技與藝術在量子層面糾纏,產生的不是簡單的跨界作品,而是認知維度的躍遷。